● 他致力中国文学的翻译,曾翻译名著《水浒传》,笑称:“宋江救了我。”

● 他和凤子夫妇在政治漩涡中历经苦难,终生不渝。

北京什刹海一带的小胡同外国游客络绎不绝。在南官房胡同的一座四合院里,一位九十一岁的外国人清早起来,在院子里打太极拳。吃过早点,他推开柴门,漫步在小胡同里,和邻居见面,用京片子打招呼:“您上哪儿?”“吃了饭没有?”

这位外国人不是游客,他在中国已经住了近六十年。严格来讲,他也不算是外国人,早在1963年就加入中国籍。这位“华籍美人”的名字叫沙博理。这个名字是他在美国时的一位同学取的,意思是“博学明理”,“沙”是他英文姓的音译。1962年,沙博理入住南官房胡同,从此就不愿离开。“现在小胡同的小孩都记得我。这叫人心里很暖和,很高兴,所以我很愿意住在这里。”说起这儿的建筑,他富有深情,“北京老城的建筑反映中国几千年的文化,建筑这个玩艺儿很有美术水平,几百年都不变的。香山水流下来,到了什么湖什么湖,后来入了后海,到了什刹海,最后又到中南海,水一直流到通县。在北京这个比较干燥缺水的地方,大家都愿意住到离水不远的地方。”

沙博理还喜欢中国菜,觉得那是世界上最好的食品。以前,每到周末会有许多朋友到家里来,做各式各样的菜,喝茶聊天。女主人凤子好客,在戏剧、电影、文学界都有朋友,当中有冯亦代和黄宗英、杨宪益和戴乃迭、丁聪和沈峻夫妇。戴乃迭和沙博理在一起讲英文。如今,客厅里挂着凤子的遗像,老朋友也走了不少人。和南官房胡同相隔不远的小金丝胡同,便是杨宪益的住所,可惜凤子和戴乃迭这两位女主人都不在了。

退休以后,沙博理一直没有闲着。除了翻译,他行使政协委员的职责,常到全国各地考察,对一些问题提议案。前些年,因为凤子在文艺界的关系,沙博理也在一些电影里客串角色,演外国人。在表现抗美援朝的影片《长空雄鹰》中,他演一个美国驻朝鲜的空军司令:“简直坏透了,所以当时我就说再不演戏了。”后来他还是在《西安事变》中演了一个蒋介石的顾问。

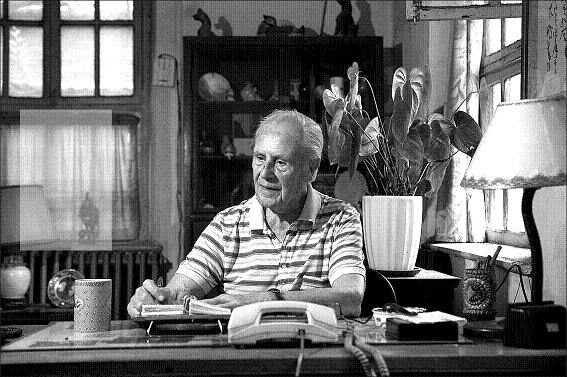

沙博理手执烟斗,谈笑风生,带我在书房中看字画,在院子里看花草,行动矫健。问起他的养生之道,除了打了几十年的太极拳外,他说:“多动身体多动脑,不然就会生锈。但什么都不要太过分,也不要发脾气,不要闷,开朗一点。”

沙博理和凤子的女儿原来是医生,前几个月退休,和父亲同住,方便照顾。沙博理的外孙女和外孙女婿也都不爱住高楼,同住在四合院子里。外孙女婿是美国人。说起外孙女,沙博理神采飞扬,详细地谈起她在美国读小学又回中国读中学再去美国读大学的经历。“她在大学认识一个美国小伙子,他是个中国迷。大学毕业的时候,我给他们在华盛顿找了工作。可工作了一段时间,我外孙女就说想回家,结果自己跑回来了,把美国小伙子也带来了。前几个月,就在中国结了婚。”我笑道:“凤子把这个美国小伙子迷住了留在中国,没想到几十年后外孙女又把另一个美国小伙子吸引到中国来。”沙博理说:“应该国际主义,管它哪国哪国。”

夫妻万里结良缘

1947年春天,沙博理带着200美元,乘坐小客船从纽约来到上海。此前,他在美国做过律师,当过高射炮兵,二战结束后在哥伦比亚大学和耶鲁大学学习中文。在上海,沙博理向凤子学习中文。凤子毕业于复旦大学,早期主演过《雷雨》、《日出》,抗战时转移到大后方从事新闻报道,抗战胜利后,她回上海主办进步杂志《人世间》。不久,沙博理和凤子相爱,1948年5月16日结婚。

南方都市报:1947年来中国以前,在美国的生活对你有什么样的影响?

沙博理:我爸爸是律师,妈妈是全职太太,我们算低层的中产阶级,小知识分子啦。我年轻的时候跟着爸爸做律师,但并不喜欢这个。20年代以后,美国贸易所破产,失业率很高,那已经让我受了影响。我白天工作赚学费,夜晚上夜校学习法律。我就是想着年轻人不要靠父母,自己要独立。有一年我在一家大法律公司做徒弟,就发现这些人非常反动。虽然他们也是犹太人,但很赞扬希特勒,跟法西斯的思想很接近。所有这些都是跟美国的经济大萧条有关,我们每个人都无一例外地受到了影响。

南方都市报:二战期间你曾参军,退伍后才学中文?

沙博理:大学的时候我学的是法律,毕业后当了三四年的律师。二战时我参军,搞高射炮。后来美国当局需要一批军人去学习各个国家的语言。我本来是申请学法文的,大学时候修的也是法文。后来去考试,虽然及格了,但由于那时候搞法文的人太多了,用不着我了,就安排我去学中文。

南方都市报:那时候对中文还一无所知?

沙博理:可不是,那时候从来没想到过会去学中文和中国文化。他们让我去,我就去了,去到大学里面,在那里认识了很多中国同学,彼此就做了朋友。跟他们在一起学习,我的兴趣慢慢地就越来越大。除了语言,还有一些其他课程,后来一些中国人或在中国呆过的外国人来跟我们讲课,我觉得有意思。这时候,我就下定决心不做律师了。

南方都市报:为什么不做律师了?

沙博理:我爸爸也是律师,我原来是跟他一块儿的,可他在抗战的时候去世了,我一个小伙子,就没法搞了。此外,我也不喜欢搞法律,我觉得很庸俗:人家给我钱,我就得帮人家说话,给人打官司。正好新的兴趣来了,喜欢上中国文化了,就索性扔掉法律,一心研究起中文来了。当时美国有个规定,你参了几年的军,回去念大学就给你几年的学费。因为哥伦比亚大学的汉学家比较多,所以我就到纽约的哥伦比亚大学去了。在那里学了一年,然后我又去了耶鲁大学,还是继续学中文。在耶鲁大学里认识了好多中国同学,后来熟了,他们就跟我开玩笑说:“你学的那个中文到底是普通话还是广东话?”纽约的华侨多,但他们说的都是广东话。要继续学中文就应该到中国去。我就特别想去中国看看,可那时候我没钱,正好发下来500块美金的退伍军费,我就拿去买票了。那时候还没有飞机,只能坐船,买不起大客船的票,就坐一个小货船,大概300块美金。那船很小很慢,从纽约坐到上海,花了一个月。

南方都市报:来中国前,对中国的情况了解吗?

沙博理:那时候我从书本上知道一些,也看报纸,虽然了解有限,但我不是完全不知道中国的情况,但去上海我是谁也不认得。在耶鲁大学等通知我来中国的时候,就有个中国同学托我把礼品偷偷地通过国民党的海关转送给他爸爸和舅舅。我到了那儿,中国人很热情,对我好得不得了,就让我住他们家。他们家有一个人会说一点英文,我那时候不会说上海话,普通话也就会说一点。我在耶鲁大学还有一个演喜剧的中国同学,我们很要好,在大学他教我一个小时的中文,我教他一个小时的英文。我来上海的时候,他跟我说他有个朋友,叫凤子,能教我中文。我到上海才三天,就去找她了。

南方都市报:第一次见到凤子,那时候觉得她漂亮吗?

沙博理:我觉得挺好看的,她已经三十二岁了,可是很苗条。怎么说呢?要说她美,她也不是非常美,但她表情很有神,感情很热烈,叫人很喜欢。

南方都市报:凤子是个多才多艺的人。

沙博理:那时候她比我还大两岁。她当时在做地下党的工作,编了一个杂志叫做《人世间》,还演过很多戏。她爸爸是个老学者,所以她的家庭教育很不错,她是复旦大学毕业的,文学功底很深。大学的时候,她有一个老师是戏剧家洪深。40年代,洪深把外国的话剧介绍到中国来,这以前中国的戏剧都是唱的,没有光说话的。而他觉得外国的话剧很有意思,就让那些学生将外国戏剧翻译成中文,凤子是他的学生,也参加这个翻译工作,洪深那时候发现凤子当演员很有希望。后来毕业了,她演出了曹禺的戏剧《雷雨》,这在抗战的时候比较出名。抗战期间,凤子一直在内地演戏,后来回到上海,就又恢复写散文、编杂志。

南方都市报:那次见面后,你跟凤子就开始交往了?

沙博理:我们见面后,印象都挺好的,都觉得还可以。只是说话并不太方便,她的英文水平跟我的中文水平差不多,她是破英文,我是破中文,反正谈着谈着就明白了。她这人也很热情,非要带我去上海一个小饭馆吃有特色的菜。后来我们就做了个决定,用中英语言对照来互相学习。那个时候就开始交往了,一个星期见两三次面,慢慢地时间长了,我们就好了。这样我才了解她所从事的工作,我帮了一点忙,后来也认识了她工作中的一些同志。通过她,我理解了很多事,比如中国的革命到底是怎么一回事。我在上海也亲眼看到了国民党很残酷,老百姓苦得不得了。很多农民打仗的时候流亡到上海来,没有工作没有钱,就睡在地上,饿死的、冻死的不计其数。每天早上都来一辆大垃圾车,把这些尸体运到郊区烧掉。我这人有正义感,觉得这样太坏了。后来同志们让我慢慢明白了,中国只有革命才行,没有别的办法了,到底由谁来领导,这我也慢慢清楚了。

南方都市报:那时候对共产主义了解吗?

沙博理:也不是完全没有了解。当时美国青年都有反法西斯斗争,反希特勒、反墨索里尼,这些我在来中国之前就很清楚。我在美国的时候也跟一些青年搞搞地下进步的事,什么阶级斗争啦,这些词我们不会说,可意思都是很明白的,有钱的人欺负穷人。所以这个理解的过程,并不是太困难。

南方都市报:凤子一个女孩子搞地下工作,你当时怎么看?

沙博理:我很佩服她,在爱她之前我就尊敬她了。一个年轻的女孩子在国民党的高压政策下从事这么危险的工作,很了不起。

南方都市报:你们1948年5月16日就结婚了,当天请了很多朋友?

沙博理:好记嘛,“5·16”。(大笑)有几百人,都是文艺界的。这是冯亦代调皮,开玩笑害了我们。大家都知道我跟凤子好,可我们还没定日子。冯亦代他自己说了,为了50块美金的奖金,把这个消息卖给报纸,就给刊登了。结果文艺界的朋友就都来问我们了,要我们说具体的时间、地点。这样就把我们弄得很被动,所以只好赶紧找一个地方把大家给请了。

“文革”保命靠宋江

凤子从事地下工作多年,当得知国民党准备逮捕她时,带着沙博理离开上海,想到解放区去,后滞留在北平。不久解放,凤子和沙博理从此定居北京。一个偶然的机会,沙博理开始了自己的翻译生涯,此后将大量中国作品翻译成英文,其中最有影响的是《水浒传》。

南方都市报:后来你跟凤子离开上海去了北平?

沙博理:我是1947年4月跟凤子相识的,到1948年5月就结婚了。那时候凤子还在搞《人世间》,国民党的特务单位掌握了这些情况,把她列入黑名单,准备要抓她。我们得到这个消息就决定离开上海。我们想去解放区,想到延安去,组织上也批准了,还托给我们一个美国女青年,叫寒春,她才十几岁。这样我们逃亡路上就多一个责任了,还要管她,简直就是瞎子领瘸子走路了。上到北平,就等着人来领我们到解放区去,拖了很长的时间才来人。我们先从北平去到天津,然后就开始琢磨怎么个走法,乘火车还是乘公共汽车?后来组织者决定让我们坐公共汽车到济南,再从那儿转到解放区。为了掩人耳目,我们就演了一出戏。我是一个美国大律师,要去济南;凤子扮演一个丈夫刚去世的东北寡妇,也是要到山东某个地方去。总之我们之间的关系不能暴露,这个是荒唐的。(笑)我们头一天离开天津,被一个国民党宪兵站发现我们是假冒的。寒春原来有肝炎,刚刚好了,她去解放区怕没药,就随身带了个大麻袋,里面装的都是药,国民党看到这么多药,就认定我们是走私的,那时候走私的很多。而走私是要给他们钱打点的,我们不懂这个行情,事前也没人跟我们说,所以没给他们钱。他们就把我们拦下了,但话说得很客气,要我们先回天津找美国领事馆写个条子,明天再来。这就完了,我们总不能让美国领事馆知道我们是干什么的。我们只好回了天津,在那里住了一两天,组织上觉得算了,太危险了,你们别玩这个命了,你们就回北平吧,我们把解放区给你们送到家门口去。后来果然是这样,很快就解放了。

到北平后,凤子马上就有工作了,我是来自资本主义国家的律师,跟社会主义中国格格不入,没法给我安排。过了一两个月,我们认识的一个文艺界的朋友写了一本书叫《新儿女英雄传》,他们说,这个语言比较简单,让我试着翻译,我没事在家,就搞翻译了。正好有一天,有个领导来看凤子,发现我在翻译这个,他看我喜欢翻译工作,当时也没说什么,第二天就通知我去对外文化联络局工作了。从那时候起,我就有工作了。外文出版社成立后,我就调到外文出版社去了,后来出了一个刊物,叫《中国文学》,杨宪益、戴乃迭也在那儿,我们一块搞翻译。

南方都市报:你看了《新儿女英雄传》,感觉怎么样?

沙博理:文字也不复杂,不是那么文言,此外,它写一个斗争,面对坏人,很不容易。我也喜欢看打仗这些玩艺儿,所以我很有兴趣。50年代,我翻译的书拿到美国去,还是被纽约正式的出版社所接受的。这不错了,算是一个突破了。因为那个时候,美国并不愿意将红色中国的出版物引过去。

南方都市报:从《新儿女英雄传》开始,你就大量翻译中国的文学作品了?

沙博理:对,那以后,我就搞翻译了,主要是文学作品。开头就是搞所谓的“革命文学”,像《保卫延安》、《林海雪原》,我也很喜欢,因为很有斗争性。后来也让我翻译“五四”时候的作品,茅盾、巴金、赵树理。再后来我就在《中国文学》杂志社了,在这里接触到的就多了,小说、诗歌、戏剧,什么都有。有时候,我自己也喜欢从古典文学作品中找一两个片段来翻译,那时候就已经翻译了几个小片段了,挺喜欢的。真正开始翻译古典文学是在1967年,“文化大革命”已经开始了,上面问我愿不愿意翻译整个的《水浒传》,那我当然很高兴了。后来因为“文化大革命”弄得乱七八糟,就被打断了,所以我翻译《水浒传》不是连着的,就这样做几个月又停几个月,直到1975年才把它完全翻出来。我原来是美国人,“文化大革命”不是说你里通外国嘛,你怎么没事了?我说一个笑话:“宋江救了我。”(大笑)因为《水浒传》的英文翻译是很光荣的,了不起,我们外文局的派系斗争很激烈,一会他掌权,一会又他掌权,翻来覆去,不管谁掌权,都愿意往自己脸上贴金,说是他领导下翻译的《水浒传》,所以他们都没有麻烦我。

南方都市报:在你之前,赛珍珠已经翻译了一个版本了。

沙博理:基本上是用我这个。我们编辑觉得给外国人看的话,这个故事是没有结尾的。他们就想了一个妙的办法,原来有金圣叹的七十回,后来用一百回和一百一十回加上去,一直说到最后宋江死了,就变成一个专门为国外介绍的书,在国外很受欢迎。

南方都市报:你什么时候开始了解中国的古典文学的,能阅读文言文吗?

沙博理:我看了《水浒》以后开始慢慢了解中国古典文学。至于阅读古文,除了《水浒传》,我看《红楼梦》也可以,《三国演义》就不行。《水浒传》里面对话很多,跟现在区别也不大,困难的反而是它的思想感情难把握,这是古代的一个社会,他们穿什么衣服,拿什么武器,我都要琢磨。

南方都市报:凤子对你的翻译事业有没有提供过帮助和建议?

沙博理:她对我的帮助特别大。那时候,领导叫我不要上班了。因为我们单位来了很多大学毕业刚分配过来的年轻人,他们有问题就老过来请教我,后来就发现我自己的工作时常被打断,没法一心一意做了。领导就叫我在家里翻译,开会的时候再来。这样我跟凤子在一块的时间就比以前更多了,她的父亲能写文言文,她的文言功底又比较好,所以很多问题都可以问她。不仅是词儿,而且人的思想感情,她也能给我解释。那是中国几百年前的东西,我不通过凤子,理解起来确实很困难。不但我,可能一些中国的青年看那个东西都不一定能完全理解。

患难与共长相守

这对中美合璧的夫妇,彼此的感情一次次面对不同国度冲突的考验。抗美援朝时,凤子曾到前线访问,差点被炸死,一度使她对丈夫的感情蒙上阴影。“文化大革命”当中,凤子曾有四年时间受到审查,沙博理始终对她不离不弃。

南方都市报:1949年开国大典的时候,你跟凤子一起参加了?

沙博理:这是刚解放的头一次大事。我们都去看了,在观礼台看阅兵。

南方都市报:听说凤子当时激动地哭了?

沙博理:她太感动了。凤子是个女的,感情很丰富。看到几十万人在呐喊欢呼,这个场景不但是她,连我都动感情了。她哭了也是高兴啊。

南方都市报:朝鲜战争爆发后,中国人反美的情绪很高,凤子也到过抗美援朝的前线,你当时自己有什么样的感受?

沙博理:当时的反美情绪是很高涨,抗美援朝的时候,凤子还去过朝鲜。我那个时候已经有了这么一个理解水平:无论美国还是中国,要看你站在什么立场,持哪个阶级的观点,中国反美,反的是美帝国主义,不是美国人民。侵略朝鲜的是美帝国主义,不是美国人民,当时我也是反美帝国主义的,这没什么。

南方都市报:凤子去了朝鲜,同行的演员有人牺牲了?

沙博理:凤子跟一个慰问团一起去的,其中有个天津的相声演员,在美国的飞机扫射下牺牲了。本来凤子也差点死了,多亏有个小士兵把她推倒在地上,压在她身上保护她,那个子弹离她的鼻子就差那么点儿,很危险。她回来后,心里就很矛盾,对美帝的仇恨很深,偏偏丈夫又是个美国人,所以有一两个星期我们关系很窘。后来是她的组织来批评她,劝说她,说你要反的是美帝,不是你老公。她后来明白过来了,我们的关系就好起来。

南方都市报:1949年以后,凤子从事什么工作?

沙博理:她加入了戏剧作家协会,做了《剧本月刊》的主编。这个杂志里收集了很多新剧本,在全国各剧团都有影响力。她是党员,所以同时还做些组织工作,帮一些年轻作家写剧本,介绍、修改什么的。凤子这个人很热情,年轻人有什么工作问题、生活困难都找她。

南方都市报:后来凤子受到一些冲击?

沙博理:“文化大革命”,江青领导的“四人帮”搞了她。江青解放前在上海做演员,凤子那时候也在上海做演员,都相互知根知底。凤子非常了解江青这个人,包括她以前的生活和男女关系。所以江青一上台首先就打击这些人,胡编乱造给他们扣各种各样的帽子,凤子也是受打击的人之一。她后来虽然没事了,但这个过程中是很苦的,她受到了审查,还进了“五七干校”,别人都不太严,周六周日还可以回家,但她不行。这么一来,差不多四年,我们都很少见面。她回不了家,我想我还可以去看她,可同志们又都劝我别去,说那些家伙都极左得一塌胡涂,我一个美国人跑去干校看她,那些人就更要乱说了。

南方都市报:你们的女儿叫亚美?

沙博理:亚洲和美洲。其实更早的时候,因为南方都管小丫头叫“阿妹”,我们也就叫她“阿妹”,后来就变成“亚美”了,我们夫妻又是亚洲,又是美洲,这正好又合了亚洲和美洲的意思。

南方都市报:那当时是你在照顾女儿?

沙博理:她那时候还是个学生,刚高中毕业。“文化大革命”的时候,因为我们就一个孩子,所以分配的地方离家还不太远。她分配在通县造纸厂,这样一来,她就成了工人阶级了。(大笑)那时候交通没现在这么方便,离家说近也不近,所以她很少回家,顶多一个假期回来一次。我还让她到干校去看她妈,她也去了一两次。

南方都市报:凤子后来有没有跟你谈她在“五七干校”时候的经历?

沙博理:那当然,谈了很多。

南方都市报:她那几年应该是很难受的。

沙博理:她觉得很冤枉。她干了一辈子革命工作,结果被江青乱扣帽子。

南方都市报:郁风在上海也认识江青,“文革”中也被关了七年。

沙博理:是啊,凤子、郁风、苗子都太了解江青了,知道她一些乱七八糟的事情,所以就都没好果子吃。

久居中国六十载

1963年,沙博理的母亲从美国几经辗转来到中国,受到沙博理夫妇和亲朋好友的热情接待,看到沙博理过得幸福,便打消顾虑回到美国。这一年,沙博理加入中国籍。1971年,沙博理回美国看望母亲,也颇费周折。在中国的时间相当在美国的两倍,沙博理的生活已经完全中国化了。

南方都市报:到了中国以后,你和美国家里联系多吗?

沙博理:我爸爸去世了,我还有一个老妈。我们可以通信,也可以打电话,至少保持着这种联系。我也跟她谈了工作、生活都不错。她半信不信。1963年,她偷偷地来中国看我。很费周折,先取道日本,再转到香港,然后到深圳。我们夫妻去深圳接她,就在那个罗湖桥上,她站在那头,我们站在这头,这个场面我至今都记得。后来我们把她带到家里住,把床给她睡,我们睡地板,那时候我跟凤子的女儿已经有十来岁了。我妈妈一来,同志们、朋友们都热情得不得了,请她吃饭,陪她聊天,我们单位还组织安排带她出去旅行,苏州、杭州都去了。那样以后她心里就放心了,知道我在这里确实很快乐,就不坚持要我回美国了。

南方都市报:她大概住了多长时间?

沙博理:大概住了有一个月,我们也留她多住些日子,但她一个老太太,对我放心了,又牵挂着美国那边的亲人朋友,所以住了一个月就走了。

南方都市报:你在美国还有没有兄弟姐妹?

沙博理:就一个妹妹,比我小七岁。

南方都市报:你母亲不跟妹妹一起住吗?

沙博理:美国人独立性很强。我母亲七八十岁了,我妹妹几乎是求我母亲跟她一起住了,但她不肯,就是坚持要一个人住。不过她住的地方离妹妹家也不远,还是可以经常照顾到她。我回去探亲的时候问我妈:“你干吗不住妹妹家啊?”她说,我住妹妹家里要考虑的事情太多,比如想着你妹夫要上班,就要早点吃饭。不像自己在家,什么都不用考虑,随便穿什么衣服,想什么时候吃饭就什么时候吃饭。况且这里还有其他老太太作伴,也不寂寞。我听了,觉得也有道理。

南方都市报:那时候有没有就想着要回美国去看看?

沙博理:我1963年入的中国国籍,拥有了中国的护照。按照我们国家的法律,我去美国探亲是一点限制都没有的,什么时候去美国都可以,没去的原因是因为害怕回不来。因为当时美国国内还有些势力在反华,我回去了是作为中国公民去美国的。难保他们不借口说我是什么中国来的特务扣住我,我怕牵扯到国际的问题,就放弃了。

南方都市报:1963年加入中国国籍,你是出于什么样的考虑?

沙博理:其实很多年前就在想了。那个年代忙得不得了,忙着运动,忙着打仗,抗美援朝,还有这个运动,那个运动,再加上美国特务的嫌疑,根本没时间去考虑国籍的事情。后来我妈来了,看我们都挺好,不反对我在中国了。当然我不完全是因为这个问题,可j是有这么一个理由,我自己下了决心,这辈子就在中国,不回美国了。后来我就申请了,也给批了。

南方都市报:你回国去看你母亲也是等到中美关系好转以后?

沙博理:那当然。在中美建立了外交关系以后。

南方都市报:那时候还要取道加拿大才能到美国?

沙博理:有一次,我单位一个同事看报纸,说著名科学家杨振宁先生已经入了美国国籍,他回国来看他老母亲。同事就跟我说,你看人家入了美国国籍的能回来看自己的老母亲,你入了中国国籍的怎么就不能回美国去看你的老母亲?(笑)这话有道理啊。那个时候中美还没正式建立外交关系,但政治空气明显好转了。我拿着中国护照,但还需要一个美国签证。我就想好了,先到加拿大去,渥太华离纽约不远,我可以到那儿等着我妈,他们可以开个车过来看我几个钟头。到了驻加拿大的美国大使馆,我就拿我的护照跟他们要一个签证,说要去纽约看我妈。(大笑)那个办事员就慌了,他还没遇到过一个拿中国护照的美国人要到美国去探亲的,他说他没这权力,然后就电话电报来来回回地去问。到最后他不能不给我了,因为正好那个时候中美建交了。但也没马上办下来,那个时候我心里还是没底,我在那儿等了一个礼拜,只好让我妈先来加拿大,过了两三天她才回去,她回去以后,我才拿到了美国签证,这才去了美国。

南方都市报:那是第一次回去探亲?

沙博理:1971年是第一次。

南方都市报:1979年,你带了凤子去美国。

沙博理:那我已经是第四次去了,她是第一次。我1971年、1974年、1977年都去过美国。那个时候国务院规定我是外国专家待遇,可以两年去一次,路费都由国家出。这个说起来我都不好意思,我是中国公民,但我的待遇还是按外国专家算的。外国专家来华建设,可以两年回一趟家,我也享受这个待遇。

南方都市报:每次都是住一段时间就回来?

沙博理:我是离休干部,探亲不受限制,想留多久就久。但是,美国社会发生了变化,我也发生了变化,我跟以前的老朋友老同学都谈不到一块。而且,我对中国的感情和兴趣更多。刚过去的时候还有点意思,可两个星期下来,我就烦了,就提前回来了。

南方都市报:你是1983年离休的?

沙博理:是的。1983年离休后就开始当政协委员。

南方都市报:你当政协委员的主要工作是做什么呢?

沙博理:这个主要是组织上分配的,政协分了好多组,大家各司其职。我被分到新闻出版组,现在还在那儿。我们虽然没权,但影响很大的。我们讨论国家大事,反映我们的看法。有时候为了反映情况,我们还要下基层去实地了解。政协领导每年都要安排去全国各地视察,做调查研究,我们自己也可以申请去。二十多年最少去了十七八个地方,全国东南西北都有。

南方都市报:离休之后也没停止工作?

沙博理:是的,我写书,也搞翻译。我写的《我的中国》最近还再版。我还翻译了《我的父亲邓小平》,是邓楠主动来找。另外还有些外事活动。

南方都市报:中国的生活方式你习惯吗?

沙博理:在中国当然跟我老家不一样,中国这边电器很少。但我这人没什么特别要求,只要房子干净安静,朋友有空来坐坐,我就很满意了。

南方都市报:你在中国住了快60年了,比在美国还多了一倍,见证了中国60年来的变化。作为一个从小接受美国教育的人而言,你怎么看中国这些年的变化?

沙博理:我觉得很了不起。1947年我来上海,那时候的中国我也看过,那时候那么穷,那么落后。一年年过去,到现在这么一个水平,已经很了不起了,这在世界上没有了。虽然毛病缺点不少,但总的来说,很佩服了。

(文/李怀宇)