■翻译数十部文学作品获国家级专家津贴

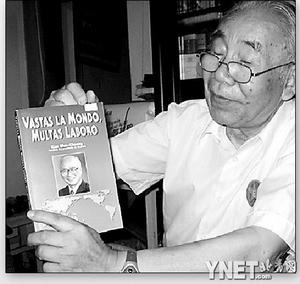

■国际世界语大会授予他格拉鲍斯基头奖

■痴迷世界语67载,年逾八旬仍坚持授课

7月26日是世界语日。李士俊就是世界语在中国的一个强烈的符号。2003年,第88届北京国际世界语大会授予格拉鲍斯基头奖,以表彰中国第一位国际世界语研究院院士在文学翻译和文化教育工作中的贡献。

李士俊偶然中结缘世界语,从此欲罢不能。他从世界语认识了革命,又以世界语向国外宣传报道中国的革命。

世界语改变了他的人生,他对世界的痴迷却一直未改变。至今他仍然坚持亲自授课,奔走于各种学术交流活动。

流亡中发现《世界语一月通》 一周就读完 四人凑齐一个人的学费 只有他坚持下来

李士俊于1923年出生在河北安国县沙头村的一户清贫农家。11岁时他有机会前往山东哥哥家,迥异的城市文明帮助这位少年大开眼界。明亮的手电筒、航行的船只、力大无穷的火车头,让少年李士俊对科学和技术无比喜爱,萌发了当发明家的志向。

一次偶然的机会,另一种新鲜事物———世界语———攫取了李士俊的心。抗战爆发后,李士俊随学校流亡到四川国立六中,在老师李广田自编的教材上,李士俊读到了翻译成中文的日本著名世界语者绿川芳子的诗《失去的两个苹果》。世界语,这个似曾相识的名字打开了他记忆的闸门。他回想起三四年前曾经听到同乡提及过世界语。据说在五四运动中,北大学生写信不用中文,而是用另一种奇特的语言作为通信的秘密工具。

1939年某天,李士俊在罗江县街头漫步,在一个小书摊上看到了一套《外语一月通》丛书,其中有一本陈俊卿编著的《世界语一月通》,立即引起了他极大的兴趣。他毫不犹豫地买下了那本小书。语法简单合理没有例外、读写一致、词汇国际化、构词巧妙、表现力丰富而无需强记成千上万单词的世界语为李士俊打开了新的一扇窗,他每天都兴致盎然地翻阅着,不到半月就读完了一遍。

更巧的是,他同学不久在《新华日报》上看到重庆世界语函授学社的招生广告,李士俊和其他三位同学便决定报名参加学习。然而每人5元钱的“天文”学费难住了这群穷学生,5元,这笔钱刚好是他们一个月的救济贷金。最后,四个人凑齐了5元钱,以“贾铭”写信给函授学社,请求给予照顾:给一份讲义但是帮助改四份作业。数天后,他们收到了许寿真先生热情的回信,学社不仅答应他们的请求,还给他们寄了四份讲义。

半年后李士俊学完了函授世界语初级班,接着他开始学习中级班,并用世界语练习写作,翻译一些简单的文章。世界语逐渐成为了他汲取知识的工具,他接触了大量进步的世界语读物,如《列宁主义的基础》、匈牙利诗人裴多菲《勇敢的约翰》,这位不问政治的学生开始对人文社科发生了兴趣。

当年一起学习世界语的四位同学,有三位都转行成了其他领域有作为的人物,只有李士俊自己成为铁杆世界语者。

参加世界语记协 用世界语对外报道解放战争 当选国际世界语研究院最高级别院士

李士俊学成世界语后,致力于世界语的推广工作,主要是世界语的文学翻译和教学。而在革命战争年代,他也利用世界语这一秘密武器进行进步思想的宣传和对外交流。1946年,李士俊和许寿真参加了世界语新闻记者协会,出版了世界语刊物urnalisto(《新闻记者》),举办世界语展览,开办世界语讲习班,并和其他世界语者给多瑙河地区的世界语刊物Internacia Kulturo (《国际文化》) 报道我国的解放战争。他的爱国情怀,通过世界语这一特殊的工具,得到了展现和释放。

解放后,李士俊见证了中华全国世界语协会的草创,并一路追随着国际新闻局月刊《中国报道》(原名《人民中国报导》)的成长发展。《中国报道》创刊于1950年,是向全世界发行的世界语杂志,读者对象是各国世界语者,发行遍及五大洲一百多个国家。李士俊从副编辑到副总编,为它工作了五十个年头,现在虽然早已退出岗位,仍然不时为它服务。

一位巴西的世界语者来信中说道,作为一个巴西人,借助美丽的《中国报道》,我已了解了你们伟大古老而美丽的国家。李士俊说,这正是自己在《中国报道》工作的价值所在。上世纪八十年代,一位比利时读者来信,要求把自己的50万美金捐赠给《中国报道》,以此表示了对《中国报道》最真挚的支持。

在国际世界语研讨会上,更是浓缩了这位世界语者从中年到老年活跃依旧的身影。从1978年起,他参加过在保加利亚、日本、德国、波兰、南斯拉夫、美国和中国举行的各种世界语国际会议。就在去年,李士俊老人还以82岁高龄出席了第53届北美世界语大会,并作了关于世界语文学和中国文学的报告。

1983年,60岁的李士俊经5位不同国家的院士共同推荐,当选国际世界语研究院院士,成为新中国第一位加入该组织的专家。当时,担任院士的丹麦的科学家、种子病理学学科创始人尼尔加德博士郑重地对李士俊说:“laulum(罗伦,李士俊笔名),你做了很多工作,应该成为院士一员。”按照规定,国际世界语研究院设立45个院士席位,分三年、六年和九年三个等级,院士通过选举担任。在尼尔加德的“鼓动”和推荐下,李士俊非常顺利地当选院士,并且是九年连任。1992年和2001年两届任期满后,李士俊再次当选,任期至2010年,成为国际世界语研究院的“三朝元老”。

我是代表中国和汉语参加这个组织的。

给巴金校正世界语翻译错误 患肺病被医生判死刑

20世纪二三十年代,老一辈的进步知识分子中有很多人都曾接触过、学习过世界语。鲁迅先生说:“我自己确信,我是赞成世界语。赞成的时候也早得很,怕有二十来年了罢……”

那些先行者给李士俊提供了学习的榜样,巴金就是其中的一位。晚年巴金曾提笔写下与世界语朋友们的告别信:“几年来,我有许多话想告诉世界语的同志们,我确实想为世界语的传播尽一点力……但病毁了我。”

巴金用世界语翻译了几十万字的外国文学作品,启迪了无数年轻的心灵。年轻时的巴金,读到了匈牙利作家尤利·巴基用世界语写成的小说《秋天里的春天》,爱不释手,只用一周时间就翻译成了中文。李士俊在后来的阅读中,曾与巴金作了探讨,并帮着进行了一些校订。在一封致李士俊的信中,年迈的巴金十分感谢李士俊“指出《秋天里的春天》里的疏漏和错误”。为了出版《巴金与世界语》一书,李士俊还为巴老校订了从世界语翻译的三十多万字的小说、戏剧、诗歌。巴金在谈到关于修订译文的信中说:“修订译文这是对我的帮助,我感谢士俊同志为我那些旧译所花的功夫。”

由于对小说《秋天里的春天》厚爱有加,二十八岁那年巴金自己又写了一部小说《春天里的秋天》。1980年,巴金赴斯德哥尔摩开会,为了让巴金携带自己的作品参加交流,李士俊花了一周时间赶译出巴金作品《春天里的秋天》,并于1981年由世界语出版社出版发行。

李士俊长期从事世界语翻译工作,把中国许多优秀的文学作品介绍给了世界。1988年又翻译出版了巴金长篇小说《寒夜》,后来还修改了《家》的世界语译稿。在翻译《寒夜》时,李士俊对于巴金的“肺痛”提法有不同看法,于是写信给巴金进行探讨。原来1940年李士俊流亡到西南时不幸得了肺结核,经历了五六年肺病的折磨,曾被医生判刑“最多再活两年”。李士俊以自己的亲身经历知道,肺部并没有神经分布,因此也就不可能有“肺痛”之说。巴金复信中,觉得李士俊说法有道理,于是建议李士俊在翻译时以更为准确的“胸痛”代替。

“我不会忘记世界语,也不会忘记你们”。这是巴金在其中一封致李士俊信函中的表白。

车轮上翻译长诗《阿诗玛》 83岁每天翻译五千汉字

李士俊喜欢骑自行车上班,几十年来,寒暑无挡,风雨无阻。有人曾戏称他为“骑着破自行车的翻译家”。从家到中国报道杂志社的路上,李士俊的车轮下洒着辛劳的汗水,也碾出了几部颇受好评的翻译作品。

六十年代,李士俊家住协和医院附近的马家庙,而单位在百万庄大街,一去一回路上要花掉整整两个小时的时间。春天,路经北海公园桥上时来回顶风,每次都骑行得慢而且吃力。“一寸光阴一寸金”,李士俊这代人对这句话的理解是最为深刻的。当时国家建设需要各种人才投入十二分精力到工作中,这样的时间浪费实在令李士俊自己感到心里不安。

李士俊十分喜爱长篇叙事诗《阿诗玛》,在一次骑车途中,一个点子在他头脑里闪过,为何不把《阿诗玛》翻译成世界语介绍给世界呢?《阿诗玛》是五言叙事体,十多句一小节,每次抄一节,很容易记诵原文。于是每天出发前,李士俊都会拿出一张纸片,在上面工工整整地抄出十多句,然后揣在上衣口袋里。在骑车途中,一只手可以很方便地拿出纸片看,加上记忆力又好,纸片上的句子很快就存在了脑子里。然后,李士俊就一边骑着车子,一边开始在大脑里进行汉世转换翻译,译完暂存大脑,到单位后再输出翻好的世界语译文。日积月累,积少成多,一个月下来,一部世界语版《阿诗玛》就利用边角时间问世了。英国作家威廉·奥尔德还把它的片段收在了他编选的《世界语新文选》中,作为中国民间文学的样品。用同样的方法,李士俊翻译了李季的叙事诗《王贵与李香香》。

李士俊对四大名著也情有独钟。2004年,一百回本的《水浒传》翻译出版,被列为国际世界语协会东西方丛书。《水浒传》里面有八百多首诗词,诗词翻译要考虑韵律和节奏,保持意境和原意,是翻译中的“拦路虎”。李士俊在长期翻译中积累了大量经验,采取了先攻克难点的战法。他把所有诗词都抄到本子上,随身携带,利用闲时反反复复斟酌,住院期间也不间断。“拦路虎收拾了,再往下走就很顺利了。”目前,李士俊虽然已经是83岁高龄,每天尚可翻译五千汉字左右。他正在翻译《三国演义》,预计年底可以译完这一煌煌巨著。

“如果健康允许,我还要把《西游记》也翻译出来,那样四大名著世界语版就齐全了(注:《红楼梦》已由世界语翻译家谢玉明翻译,由李士俊改定出版)!”老人望着书柜玻璃上绢制的柴门霍夫像无限憧憬地说。

八旬老人亲自授课 幼子在怀中就被教世界语

世界语的标志是一颗绿星,每逢出现在和世界语有关的场合,李士俊都会郑重地佩戴上绿星徽章。

世界语的简单易学,又为人类进行无障碍交流提供了工具。在《圣经》中,上帝惧怕人们修成一座巴比伦通天塔,就故意把人类的语言搞乱了,于是人类间的交流出现了诸多障碍。在李士俊眼里,世界语无疑可以帮助全世界人类实现修筑通天塔的美丽梦想。“人类已经进入到地球村,但要真正实现天涯若比邻,还需要一种共同语。事物都在发展,世界语也在发展,将来的共同语是当前世界语基础上发展出来的更完美的语言。”

为了让更多人了解世界语,学习世界语,八旬老人依然坚持亲自授课解疑。2004年底,白发苍苍的李老出现在北京传媒大学世界语专修班的讲堂上。他能连着上一个上午的课却不知疲倦。李老在长期教学中摸索出一套适合中国人的世界语教学法,能够不说一个汉字,进行世界语教学。他把自己本身当作活教具,或者以游戏的方式让学生们寓教于乐。三节课下来,他的嗓音洪亮依旧,他的目光绽放着新的喜悦。

世界语不仅是李老的事业,还成就了他的姻缘。李士俊夫人高女士,是李士俊四十年代在四川开办世界语班招收的学生,比李士俊还大两岁。二人因世界语相识相恋,并冲破家庭的阻挠而组成家庭。她的一个兄长对妹妹的婚姻十分反对,在他看来,世界语带有赤色,李士俊从事世界语的教学,必然与共产党有瓜葛。他不愿意自己的妹妹嫁给一位异己分子。1948 年,李士俊的老师许寿真烈士被捕,当时李士俊正在乡下教书,上了黑名单。为了销毁证据,李士俊的夫人把所有的信函和世界语相关的书籍付之一炬。然而,风头过后,夫人递上了《世界语环球读本》。那是李士俊最钟爱的书,书中有几千幅手绘图画,并有40 种语言解释的辞典。“她知道那是我最珍爱的书,就留了下来。”李老感慨。

高女士在1954年身患重病,十分痛苦,曾多次住院治疗。住院费贵得惊人,超过了李士俊的工资和开班讲学所得的总和,他只能通过加倍地翻译和讲学赚取一家五口的生活开支。直到现在,李士俊依然保留着一个藏青色的椅垫,那是他当年精打细算过日子所留下的。人们怎么也不会想到,那最初是李士俊自己的一件大衣,当旧得不行时,他亲自动手一针一线地缝成了大儿子的小大衣,之后是大儿子的短上衣,再之后成为二儿子的上衣,直到最后实在不能穿时还要发挥“余热”,被改成了一个简易椅垫。

李老的家是个世界语流行的家庭,家庭成员都或多或少会一些世界语。

去年在美国奥斯丁举行的北美世界语大会上,李老带领女儿、儿媳和外孙女演唱了他译成世界语的《茉莉花》,两个外孙女还表演了世界语相声。家里人中二儿子的世界语水平是最高的,“儿子还在我怀里的时候,我就开始教他说世界语了。”李老乐呵呵地说。

■什么是世界语

世界语是波兰医生柴门霍夫博士于1887年创制的一种语言。他希望人类借助这种语言,达到民族间相互了解,消除仇恨和战争,实现平等、博爱的人类大家庭。

世界语不是民族文化历史的产物,它是经过科学加工的既容易学而又富于表现力的语言。它是中立的,主张各民族的语言一律平等;世界语不会对民族语产生污染与伤害。

世界语共有二十八个字母,书写形式采用拉丁字母,一个字母只发一个音,每个字母的音值始终不变,也没有不发音的字母,其语音和书写完全一致,每个词的重音固定在倒数第二个音节上,学会了二十八个字母和掌握了拼音规则以后,就可以读出和写出任何一个单词。

世界语的语法是在印欧语系的基础上加以提炼的,其基本语法规则只有十六条,比较有规则,但又相当灵活,因此比较容易掌握。

■采访手记

原定两个小时的采访,整整延长了好几倍。李老滔滔不绝讲着逝去的岁月和钟爱的世界语,仿佛一个老顽童迷失在了过去的时光中。“我爸爸就是这样,一打开话匣子,就难以停下来。平时讲课也是这样。”李老的儿媳悄声说道。

我见证了李老旺盛的精力,勃勃兴致和铿锵语调让人难以把他本人和他的年龄联系起来。痴迷世界语67载,世界语已然成为他生命中不可缺少的一部分。从他对柴门霍夫像轻柔的摩挲,对绿星徽章细细的点数,对一摞老照片故事的如数家珍,我萌生了对老人深深的敬意。他对世界语的热爱,融注于举手投足、一笑一颦间,那是真爱,发自肺腑。

翻开厚厚几大本的日记本,里面工整清晰的手写体,让人以为是一份份精致的印刷品。李老坚持用世界语写日记,世界语是工具,工具的生命力在于使用,以体现世界语的使用优势。因此,李老选择了不遗余力的推广和普及,著书、办刊、立说、翻译、国际交流,李老没有落下一步。他笑称,自己抓住一切机会普及世界语,甚至这次采访他也没有放过。的确,采访完,我的大脑里装满了世界语种种优势和英语种种不是的理论。当然,还有待实践检验。

绿星之光永存,绿星旗不会忘记这位“和世界语谈了几十年恋爱”的老一辈学人。绿星背后,闪烁着“大同先声,人类一家”的信念。不管何日能实现,这种信念是美的。

■参加2005年89届世界语大会

■展示世界语读本